How People Learn

《How People Learn》完整讀書心得摘要

副標題:從大腦、心理、經驗到學校的學習革命

原著機構:美國國家研究委員會(National Research Council)

編輯群:John D. Bransford 等人

出版年份:2000(擴充版)

一、導論:重新定義「學習」

本書指出,學習並非單純的資訊輸入或知識傳遞,而是透過理解、反思與文化互動所建構的歷程。認知心理學、神經科學與社會文化研究提供了對學習本質的新詮釋,也重新定義了學校教育的核心任務。

成為專家的黃金路徑公式:

專業成長 = 結構化學習 × 刻意練習 × 後設認知 × 社群參與 × 長期投入

你不用一開始就很厲害,但只要走在這條路上,你就是在「變成專家」的路上。

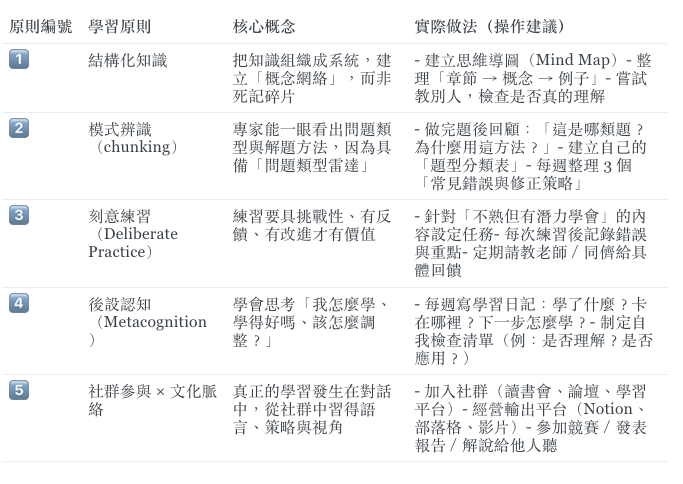

成為專家的五大原則 × 操作建議 對照表

成長的三個階段

| 成長階段 | 描述 | 重點任務 |

|---|---|---|

| 初學者 | 掌握基本概念,克服挫折 | 建立結構化筆記、辨識模式、錯題本製作 |

| 中階者 | 能分析問題、應用知識 | 建立分類系統、參與小型專題或競賽、教他人 |

| 準專家 | 可整合、創新、教導他人 | 發表作品/文章、成為社群貢獻者、挑戰跨領域專題 |

二、三大核心發現(Key Findings)

- 學生帶著既有概念進入課堂

→ 若未引導其調整與重構原有信念,新知識難以真正建立。 - 有效學習需依賴深層理解與有組織的知識結構

→ 記憶片段不足以應對新情境,需形成可遷移的知識網絡。 - 後設認知是自主學習的基礎

→ 能自我監控學習、調整策略的學生,才具備長期發展潛力。

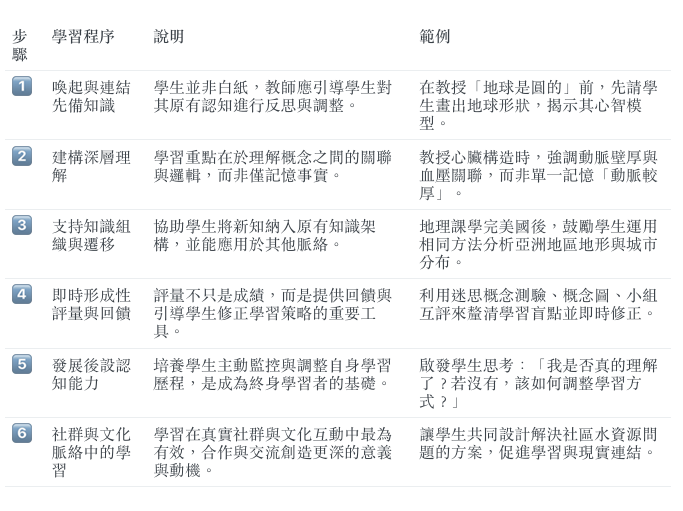

三、六個有效學習程序(Six Learning Procedures)

書中內容可整合為六個重要的學習歷程步驟:

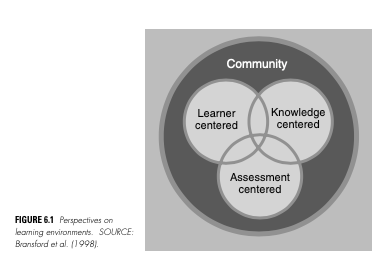

四、學習環境的四大設計原則(見圖 6.1)

📌 有效學習環境應同時具備以下特徵:

- 以學習者為中心(Learner-Centered)

- 以知識為核心(Knowledge-Centered)

- 以評量為支援(Assessment-Centered)

- 以社群為基礎(Community-Centered)

🔹 圖 6.1(Figure 6.1) 描繪了四者的關聯性與平衡互動

五、書中精選圖示

圖號 | 主題 | 說明 |

|---|---|---|

圖 1.1 | 學習理論與教學設計流程 | 連結認知研究、設計原則與課堂實踐的轉化模式 |

圖 2.1 | 專家與新手的知識組織差異 | 強調專家知識結構的深度與可轉移性 |

圖 6.1 | 理想學習環境的四大支柱 | 學習者、知識、評量與社群的平衡共構 |

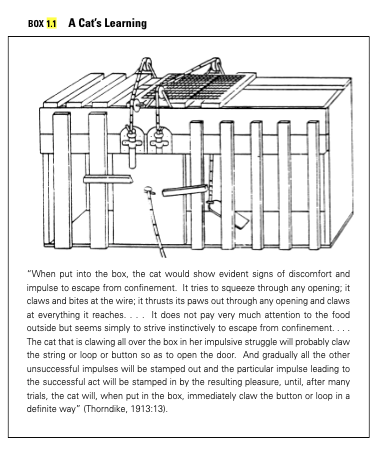

這張圖來自《How People Learn》中的 Box 1.1:A Cat’s Learning,是 Thorndike(桑代克)於 1913 年提出的**貓箱實驗(Puzzle Box Experiment)**示意圖。它實際上是教育心理學史上對「動物學習歷程」最具代表性的經典實驗之一。

【圖說解析】Figure 1.1 - A Cat’s Learning(Box 1.1)

圖中內容:

這是一個木製實驗箱,貓被放入箱中後,若要逃脫必須按下某個機制(如壓桿或拉繩)才能開門逃出。貓一開始會出現高度的焦躁、無規律行為(如亂抓、咬),但隨著多次重複實驗,牠逐漸學會只保留有效行為,如精準地拉繩或壓桿逃出。

🧠【教育與學習的啟示】

- 嘗試錯誤學習(Trial and Error Learning)

→ 行為不是一次就學會,而是經過反覆錯誤、修正、選擇有效策略。 - 效果律(Law of Effect)

→ 如果某個行為帶來正面結果(如逃出獲得自由),該行為將會被「記住」並強化。 - 學習是漸進的、動機驅動的歷程

→ 動物(與人)會因目標或動機(如逃脫)而發展出特定行為模式。

對教學與學校的延伸思考:

- 學習者在學習新技能時,往往類似「被放進陌生箱子的貓」:先有困惑與錯誤,再逐漸發展出策略。

- 教師不應急於「糾正所有錯誤」,而是要創造讓學生試誤與反思的空間。

- 成功的行為應透過回饋被強化,而非只獎勵結果。

與本書主張之關聯:

此圖作為第一章開場,象徵從行為主義走向建構主義學習觀的重要轉折。Thorndike 是行為主義的代表人物,而本書雖引用其實驗,但最終主張:人類學習遠不只「刺激-反應」的機械過程,而是包含理解、反思與文化脈絡的複雜歷程。

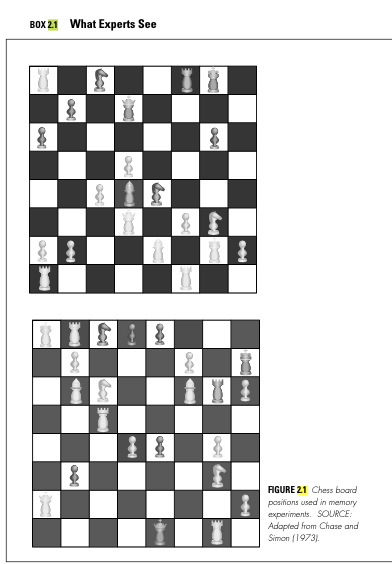

這張圖來自《How People Learn》第 2 章中的 Box 2.1:What Experts See,標題下方的圖示標註為 Figure 2.1,是心理學家 Chase & Simon(1973)著名的棋盤實驗(Chess Memory Experiment)視覺化。

【圖說解析】Figure 2.1 – What Experts See(專家看見什麼)

🔍 圖片描述:

- 上圖:實際對局中出現過的棋盤佈局(具有真實邏輯與戰術意圖)

- 下圖:隨機亂排的棋子位置(無規則性與戰術意義)

🧠【研究背景與目的】

Chase & Simon 探討專家與新手在短期記憶再現棋盤的能力。他們發現:

- 當棋盤呈現「真實對局」配置時,國際象棋高手(專家)能記住比新手多得多的棋子位置。

- 當棋盤配置為「亂序不合邏輯」,專家與新手的記憶表現差異幾乎消失。

這顯示:

✅ 專家的記憶優勢來自對模式與結構的理解,而非單純記憶力。

【教育意涵】

這張圖與整章的論點相呼應:

- 知識的組織方式決定理解與遷移力

→ 專家之所以快速掌握新情境,是因其知識非片段式,而是整體結構化(chunked patterns)。 - 專家善於辨識關鍵特徵與模式

→ 他們會忽略無關細節,專注於「問題結構」本身。 - 初學者需要從結構化知識入手,而非累積事實

→ 教育應幫助學生從理解開始,而非只追求記憶量。

與教學現場的連結

- 教師應引導學生辨識模式與概念間的關聯,而非僅追求表面對答。

- 學科教學(如數學、物理)應從問題類型與解題策略的結構性出發,幫助學生建立「問題感知力」。

- 評量也應著重「概念遷移」而非「背誦記憶」。

與本書整體觀點的對應

Figure 2.1 是第 2 章 “How Experts Differ from Novices” 的核心圖表。此圖支持本書第二大發現:

「有效學習需要深層理解與知識結構,而非僅靠資訊累積。」

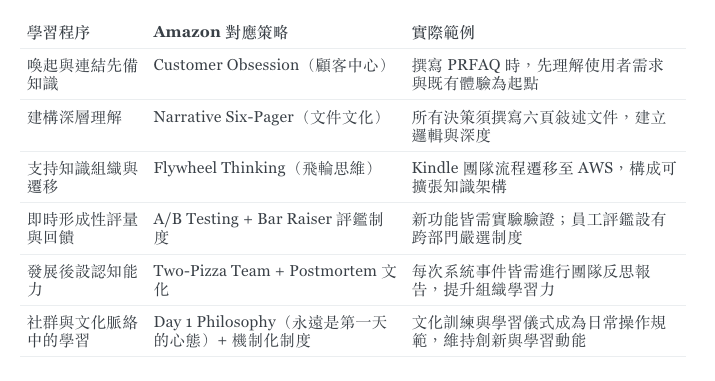

六、Amazon 策略與六個學習程序的對應

七、實務啟示與反思

✅ 對教育者:以學生理解為核心,設計連結與應用取向的學習歷程

✅ 對企業內訓者:建構反思、測試與文化共學機制

✅ 對組織設計者:學習不是個人行為,而是整體系統的設計結果

✅ 對創業者:打造可擴展的學習型組織,正是競爭優勢的基礎

心得

「教育不是教會學生答案,而是幫助他們建立理解世界的方式。」

六個學習程序提供我一個結構化且實用的教學與設計參考架構。從學校到企業、從個人到組織,這本書是所有想要讓「學習真正發生」的人必讀的經典。